¡Feliz año 2014!

Te deseamos un año 2014 lleno de los mejores libros, los mejores autores, horas repletas de la compañía de la lectura.

La radio marca los minutos de la vida; el diario, las horas; el libro, los días (Jacques de Lacretelle). De manera que ¿Ya tienes tu agenda para este año?

¿Dónde apuntas los libros que vas leyendo cada semana y los que quieres leer?

La editorial Alba elabora una agenda genuinamente literaria con seriedad y rigor pero también con sentido del humor. Ilustraciones sugerentes, citas inspiradoras y efemérides originales de los autores más destacados de la literatura universal. Frases como «No sé hablar lo suficientemente bien para ser ininteligible» (Jane Austen) o como «Béseme, y béseme fogosamente, pero sin que se me caiga el gorro de algodón» (Stendhal) iluminan las semanas de 2014. Y día a día sabremos también por qué encontraba Voltaire cara la Enciclopedia, cuándo nació el doctor Watson, compañero de Sherlock Holmes, qué dijeron las primeras críticas de Drácula o Cumbres Borrascosas, cuáles fueron las últimas palabras de Heine o de Ibsen, qué escribió Sofia Tolstói en su diario el día en que la abandonó su marido, en qué fecha partió de casa Jane Eyre rumbo al internado de Lowood o en qué día transcurre La señora Dalloway de Virginia Woolf.

¿Qué personaje de ficción serías?

Con frecuencia nos identificamos íntimamente con un personaje de ficción. Las decisiones y actitudes que toman en las historias que leemos resuenan en nosotros y nos preguntamos qué hubiéramos hecho en esas circunstancias. Al leer, la capacidad de empatizar en mayor o menor grado con un protagonista depende de nuestra formación previa, pero también de nuestra propia personalidad.

Te proponemos un juego: ¿Con qué personaje literario te identificas?

Esta es una iniciativa de The Scottish Book Trust, una organización nacional con sede en Edimburgo que promociona la lectura y la escritura en Escocia. The Scottish Book Trust trabaja con y para una variedad de públicos de todas las edades (incluidos bebés con sus padres) y potencia en su campo la tarea de profesores, profesionales de la enseñanza, bibliotecarios, escritores y editores.

Esta es una iniciativa de The Scottish Book Trust, una organización nacional con sede en Edimburgo que promociona la lectura y la escritura en Escocia. The Scottish Book Trust trabaja con y para una variedad de públicos de todas las edades (incluidos bebés con sus padres) y potencia en su campo la tarea de profesores, profesionales de la enseñanza, bibliotecarios, escritores y editores.

Nochebuena feliz, Navidad venturosa

Las Pascuas de Navidad

gratas son al mundo entero,

gozadlas pues como espero

llenas de felicidad:

en ellas, señor, lograd

las satisfacciones puras

y en medio de las dulzuras

que suelen traer en pos,

vierta el cielo sobre vos

dichas mil y mil venturas.

Los mejores libros del año

A partir de las sugerencias de los críticos de diferentes especialidades y con las votaciones de sus lectores, el Periódico el País ha elaborado la lista de los mejores libros del año. Todo es opinable, pero en estas fechas son un buen listado de propuestas de lectura para aquel que aún no las conozca.

Mejor

libro del año:

caso Harry Queber”. Joël Dicker

(Alfaguara)

Mejor novela del año: “Intemperie”.

Jesús Carrasco (Seix Barral). Mejor libro de

cuentos: “Cada cual y lo extraño”. Felipe Benítez Reyes (Destino)

Mejor comic:

“Los surcos del azar”. Paco Roca (Astiberri). Mejor biografía:

“La ridícula idea de no volver a verte”. Rosa Montero (Seix Barral). Mejor libro

de poemas: “Baile de máscaras”. José Manuel Díez (Hiperión). Mejor ensayo: “Sociofobia”

César Rendueles

(Capitán Swing)

¡Felices Fiestas, lectores!

El bosque de los hombres-libro

¿Imaginas un mundo sin libros. Al fin y al cabo ¿para qué sirven? ¿qué sentido tienen en una sociedad moderna?

En 1953 Ray Bradbury publicó «Farenheit 451» y en 1966 la obra fue llevada al cine por el director francés Françoise Truffaut.

Haciendo una referencia a la temperatura a la que el papel de los libros empieza a arder, la novela de Bradbury imagina una distopía en la que los libros están prohibidos, y el cuerpo de bomberos tiene como principal función no apagar fuegos, sino provocarlos para destruir cualquier rastro de hoja impresa que amenace el feliz equilibrio en el que vive la sociedad.

Las imágenes de la secuencia pueden resultar ingenuas o anticuadas en su estética de los años 70. La película no ha envejecido muy bien en lo que a la recreación del futuro se refiere. Y su mensaje no parece muy vigente, sobre todo visto desde nuestra sociedad actual en la que, al menos de momento, la libertad de expresión está garantizada si bien se cuestiona la libertad de información: todos somos sabedores de la censura y el control de contenidos «inapropiados» que desde determinados gobiernos se ejerce sobre los medios de comunicación o sobre Internet.

No es nueva la idea de que los libros (algunos al menos) sean perseguidos porque su contenido haya sido considerado incómodo, amenazador o directamente peligroso para el poder establecido. La consigna subyacente es que leer nos hace diferentes, por lo que si deseamos una sociedad igualitaria, no debemos leer. La posibilidad de que cualquiera con un bolígrafo y un papel, o con un teclado de ordenador pueda difundir libremente opiniones desmarcadas del pensamiento único es un riesgo que algunos regímenes «democráticos» no están dispuestos a correr.

En la sociedad del mundo desarrollado leer está permitido, pero ¿se lee? Nuestra cultura actual es muy dinámica, muy rápida, y la organización de la vida cotidiana (trabajo-consumo-casa-tele-cama) raras veces contempla un tiempo de reposo para dedicarlo al momento íntimo de la lectura y la reflexión.

La televisión ofrece oportunidades de felicidad inmediata, prefabricada, conformista y artificial. El resultado es una sociedad mediatizada, con una modorra crónica y un atontamiento generalizados: la gente deja de leer porque no lo necesita, porque ya no siente curiosidad en un mundo globalizado. ¿Qué más quiere cualquier sistema que un colectivo de personas dóciles que den por bueno sin discutirlo cualquier argumento que se les presente?

La televisión ofrece oportunidades de felicidad inmediata, prefabricada, conformista y artificial. El resultado es una sociedad mediatizada, con una modorra crónica y un atontamiento generalizados: la gente deja de leer porque no lo necesita, porque ya no siente curiosidad en un mundo globalizado. ¿Qué más quiere cualquier sistema que un colectivo de personas dóciles que den por bueno sin discutirlo cualquier argumento que se les presente?

Es cierto que hoy tenemos mucha información, pero nos cuesta llegar a la esencia de la misma: nos falta práctica, no siempre sabemos leer sin cuestionar, nuestra lectura es más pragmática que reflexiva. Nos llenamos de datos para justificar nuestros argumentos, parece que dominamos el tema del que hablamos, pero los datos en abstracto no sirven para nada, pues son la reflexión y el juicio crítico quienes los ponen en valor. Llegados a este punto entra en juego el golpe de gracia: la filosofía, la literatura, la retórica han sido consideradas disciplinas inútiles, por cuanto no aportan ningún conocimiento objetivamente valorable. De ese modo se ha desprendido al individuo de cualquier herramienta con la que podría cuestionar una realidad que se le ofrece como fija. Poco a poco, la anestesia va haciendo efecto hasta el punto de que quien no se pliega a los caminos transitados resulta sospechoso. El arma más poderosa el totalitarismo es la ignorancia.

¿Ahora las secuencias te siguen resultando ingenuas y anticuadas?

“Los libros están para recordarnos lo tontos y estúpidos que somos. -Son la guardia pretoriana de César, susurrando mientras tiene lugar el desfile por la avenida: `Recuerda, César, que eres mortal´-. La mayoría de nosotros no podemos salir corriendo por allí, hablando con todo el mundo, ni conocer todas las ciudades del mundo, pues carecemos de tiempo, de dinero o de amigos. Lo que usted anda buscando, Montag, está en el mundo, pero el único medio para que una persona corriente vea el noventa y nueve por ciento de ello está en un libro. No pida garantías. Y no espere a ser salvado por alguna cosa, persona, máquina o biblioteca. Realice su propia labor salvadora, y si se ahoga, muera, por lo menos, sabiendo que se dirigía a la playa”.

Pero aún hay esperanza. En la película, desde los bosques, las vías de tren abandonadas o los lugares apartados del control de urbano, los hombres-libro asumen la tarea de memorizar una obra para preservarla y transmitirla oralmente. Su empresa supone el alegato final contra la deshumanización, la opresión de la ignorancia y la intolerancia. Representan el respeto y la valoración de la creación literaria como patrimonio universal, la resistencia a perder el derecho a ser libres leyendo y aprendiendo de las obras creadas por individualismos geniales,y a la vez personifican el compromiso individual que cualquier lector acepta: el de ser depositario de la historia cultural colectiva y de todo cuanto de bello y profundo hay en las páginas escritas.

«Sólo somos sobrecubiertas para libros, sin valor intrínseco. Algunos de nosotros viven en pequeñas ciudades. El Capítulo 1 del Walden, de Thoreau, habita en Green River, el Capítulo II, en Millow Farm, Maine. Hay un poblado en Maryland, con sólo veintisiete habitantes; ninguna bomba caerá nunca sobre esa localidad, que alberga los ensayos completos de un hombre llamado Bertrand Russell. Coge ese poblado y divide las páginas, tantas por persona. Y cuando la guerra haya terminado, algún día, los libros podrán ser escritos de nuevo. La gente será convocada una por una, para que recite lo que sabe, y lo imprimiremos hasta que llegue otra Era de Oscuridad, en la que, quizá, debamos repetir toda la operación. Pero esto es lo maravilloso del hombre: nunca se desalienta o disgusta lo suficiente para abandonar algo que debe hacer, porque sabe que es importante y que merece la pena serlo».

Cada uno de nosotros, como lectores, somos «hombres-libro». Poseemos en nuestro interior miles de páginas que nos han ayudado a ser la persona que somos; nuestros pensamientos y actitudes se han matizado con filósofos, novelistas y o poetas, transmitimos a nuestro alrededor ideas y valores a los que hemos llegado gracias a su ayuda. Somos el testimonio de que no todo da igual y no todo vale,

Podemos asumir nuestro compromiso eligiendo nuestras lecturas. Somos lo que leemos, y somos lo que decidimos hacer con lo que leemos.

Alfredo Saldaña recomienda leer…

Una nueva entrada de la categoría «Recomendaciones de los sabios», en la que los autores a los que leemos nos recomiendan lecturas interesantes.

Una nueva entrada de la categoría «Recomendaciones de los sabios», en la que los autores a los que leemos nos recomiendan lecturas interesantes.

Hoy nos trae sus propuestas Alfredo Saldaña, profesor de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de la Universidad de Zaragoza. Su último ensayo publicado lleva por título La huella en el margen. Literatura y pensamiento crítico (2013).

Asimismo es autor, entre otros libros de poesía, de Humus (2008) y Sin contar. Poesía 1983-2010 (2010).

1. Roberto Juarroz, Poesía vertical, ed. de D. Sánchez Aguilar, Madrid, Cátedra, 2012.

2. Juan Eduardo Cirlot, Bronwyn, Madrid, Siruela, 2001.

3. Antonio Gamoneda, Edad, ed. de M. Casado, Madrid, Cátedra, 1988.

4. Edmond Jabès, El umbral / La arena. Poesías completas 1943-1988, trad. de J. Escobar,

Castellón. Ellago Ediciones, 2005.

5. Paul Celan, Obras completas, trad. de J. L. Reina Palazón, Madrid, Trotta, 1999.

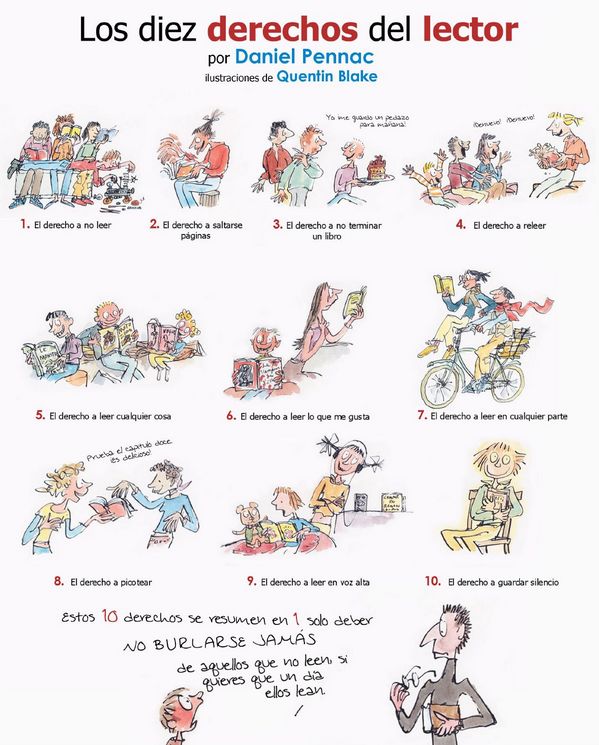

Los derechos del lector

En 1992 salió a la venta en Francia “Como una novela” (Comme un roman) de Daniel Pennac, una obra que no tardó en convertirse en un fenómeno editorial. Escrito con un estilo desenfadado, ingenioso y divertido, responde al objetivo del autor, profesor de literatura en un instituto, de mostrar la lectura como una aventura personal, gratificante y libremente elegida. “No es un libro de reflexión sobre la lectura, sino una tentativa de reconciliación con el libro».

Dirigido inicialmente a los lectores reacios y a los educadores implicados en despertar en los jóvenes el amor a la lectura, se convierte en una entretenida obra que agrada a cualquiera.

La parte que más ha trascendido de este título es la referente a los 10 derechos imprescriptibles del lector que, en 2009, en el marco de una campaña de animación a la lectura en Francia, quedaron plasmados en un cartel ilustrado deliciosamente por Quentin Blake.

1.- El derecho a no leer.

El derecho a no leer nos permite descansar de las lecturas durante épocas en las que no sentimos la necesidad, no tenemos ganas, tiempo, o ánimo, o porque tenemos otras ocupaciones. Y no por ello dejaremos de ser lectores. La lectura no es una obligación, es una elección.

2.- El derecho a saltarse páginas.

El derecho a saltarse páginas nos da la libertad de leer rápidamente textos extensos que no son para nosotros atrayentes en su totalidad (a veces, por edad, formación, gustos… ni siquiera comprensibles) sin por ello renunciar a la parte de la obra que nos resulta interesante.

3.-El derecho a no terminar un libro.

El derecho a no terminar un libro nos exime de la obligación de mortificarnos ante una lectura que no hemos sabido escoger bien, que no ha llegado en el momento adecuado, que se nos atraganta o que definitivamente no es para nosotros. Podemos volver a ella pasado un tiempo. O no… Pero nunca sentirnos culpables por no haber llegado hasta la última página de una obra que no nos resulte placentera. (Todos hemos padecido en el instituto el tormento de una lectura obligatoria que ni nos gustaba, ni comprendíamos, ni tal vez era oportuna para nosotros en ese momento).

«Si un libro los aburre, déjenlo, no lo lean porque es famoso, no lean un libro porque es moderno, no lean un libro porque es antiguo. Si un libro es tedioso para ustedes, déjenlo… ese libro no ha sido escrito para ustedes… Si Shakespeare les interesa, está bien. Si les resulta tedioso, déjenlo. Shakespeare no ha escrito aún para ustedes. Llegará un día que Shakespeare será digno de ustedes y ustedes serán dignos de Shakespeare, pero mientras tanto no hay que apresurar las cosas«. (Jorge Luis Borges)

4.- El derecho a releer.

El derecho a releer es defendido enérgicamente por los niños cuando piden una y otra vez el mismo cuento, para volver a disfrutar de la misma historia, los mismos personajes, las mismas emociones… Para los adultos, la relectura de una obra que ya conocemos nos permite no sólo reencontrarnos con aquello que nos agradó, nos intrigó, nos conmovió (sobre todo en el caso de la poesía). También nos ofrece la posibilidad de hallar nuevos matices, distintas interpretaciones.

5.- El derecho a leer cualquier cosa.

El derecho a leer cualquier cosa nos libera de la carga de aceptar un prejuicio sobre un libro antes de elegirlo, de obligarnos a leer lo que otros han dictaminado como “bueno” o “adecuado” antes de haber descubierto nuestros propios gustos como lectores. La obras tachadas de comerciales, estereotipadas o simplonas puede que no lleguen a formar parte de la historia de la literatura, pero muy seguramente introducirán en muchos lectores la idea del libro como sinónimo de un buen momento. Y antes o después esos lectores irán refinando sus gustos, pues la lectura continuada a lo largo del tiempo acabará por despertar su espíritu crítico.

6.- El derecho a leer lo que me gusta.

El derecho al bovarismo (enfermedad de transmisión sexual) habla de la satisfacción inmediata y exclusiva de las sensaciones. Es muy frecuente en las lecturas adolescentes, donde las historias escritas suscitan emociones y sentimientos tan novelescos como los narrados. Niños magos, jóvenes vampiros, adolescentes con candados, sagas y sagas de elfos, tronos, reyes y guardianes… Y todo ello leído de una forma tan febril que pocas veces, como lectores, volveremos a implicarnos tan intensamente en ningún texto. Impagable.

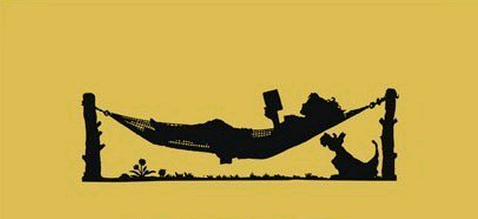

7.- El derecho a leer en cualquier parte.

El derecho a leer en cualquier parte ofrece tanto al lector asiduo, como al esporádico una compañía y/o un refugio en cualquier circunstancia: esperas en consultas médicas, aeropuertos, trayectos de autobús o largos viajes. Es muy artístico mostrar espacios dedicados cuidadosamente a la lectura: un sillón ante una chimenea, una camilla delante de una ventana, una biblioteca perfectamente surtida y acondicionada… Pero ¿quién no ha leído en la piscina, en la peluquería, en una terraza de un bar, en la cama, e incluso en el cuarto de baño?

8.- El derecho a “picotear”.

El derecho a picotear está relacionado con la falta de tiempo (a veces de ganas) para leer en forma completa un libro, pero nos permite abrirlo por cualquier página, hojearlo, leer un poco y después dejarlo para otro momento habiendo disfrutado de ese pequeño aperitivo.

No es infrecuente estar leyendo varios libros a la vez, abrir uno de ellos, reconocer que no es el apetecido en ese momento y optar por otro. O leer un fragmento de una obra nueva para decidir si la elegiremos o no. O volver a un libro ya leído en busca de una cita concreta. O releer al azar una parte de un libro que es especialmente querido por nosotros, sin salir nunca decepcionados.

Cada uno debe poder aproximarse al libro cuando y como quiera.

9.- El derecho a leer en voz alta.

El derecho a leer en voz alta nos anima a declamar para que otros nos oigan, a escuchar a un buen rapsoda, a dar vida al texto… Todo ello permite que otros compartan con nosotros nuestro gusto por la lectura y crea a la vez mundos imaginarios colectivos. Los sonidos de las palabras son la música que acompaña a la historia que estamos leyendo.

Desde hace unos años, el 9 de marzo se celebra el Día Mundial de la Lectura en voz alta, para celebrar el poder de la palabra compartida.

10.- El derecho a guardar silencio.

Por último, el derecho a callarnos, a guardar silencio sobre lo leído, a no pronunciarnos nos coloca de nuevo ante la lectura como un acto íntimo, como una elección que no estamos obligados a justificar. Nuestros motivos para elegir un texto, nuestras opiniones sobre el mismo nos pertenecen y no hay por qué, si no queremos, rendir cuentas sobre nuestros gustos o valoraciones.

No se trata de enaltecer obras mediocres, ramplonas o incluso vulgares; mucho menos de enorgullecerse de la ignorancia. Muy al contrario: si somos lo que comemos y también somos lo que leemos, debemos alimentarnos bien.

Como lectores debemos aspirar a formar nuestro gusto y nuestro espíritu crítico con cierta solidez. Hay que recordar que estos derechos están escritos inicialmente pensando en los adolescentes y jóvenes que se acercan, por vez primera de forma individual, a la lectura.

Son muy de agradecer las sugerencias de lecturas para el futuro, las recomendaciones de un autor o un texto y las opiniones que con frecuencia nos guían y nos descubren obras que de otro modo tal vez no hubieran llegado a nosotros.

Pero lo cierto es que, en ocasiones, el juicio desdeñoso de determinadas élites que se autoproclaman superiores intelectualmente y que miran con burla a quienes no reverencian lo que la crítica «autorizada» estima como valioso, resulta un poco… ¿cansino?

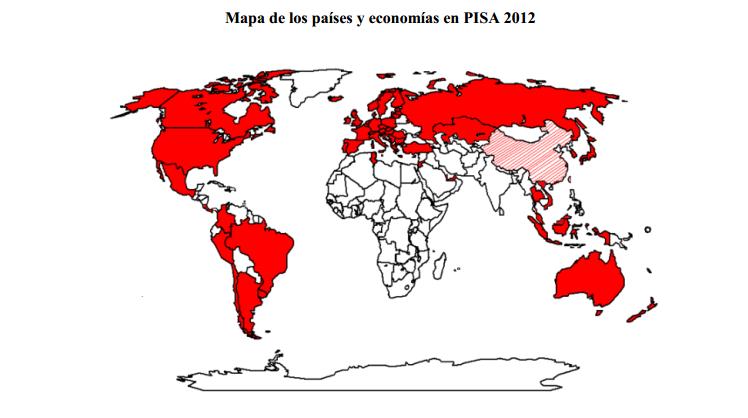

Informe PISA y comprensión lectora

Seguro que recientemente has oído hablar del informe PISA; sabes que es un documento que aporta datos que cuantifican el nivel de formación de los estudiantes, que es una prueba internacional, que los resultados (analizados, comentados y valorados repetidamente por los medios de comunicación desde perspectivas ideológicas, culturales…) son desalentadores en lo que se refiere a la situación de España. Pero ¿sabes exactamente de qué se trata?

¿Por qué se llama PISA?

Son las siglas de Program for International Student Assessment (Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes). Este programa depende de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), fundada en 1961, que agrupa a 34 países miembros y cuya misión es promover políticas que mejoren el bienestar económico y social de las personas alrededor del mundo.

(Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes). Este programa depende de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), fundada en 1961, que agrupa a 34 países miembros y cuya misión es promover políticas que mejoren el bienestar económico y social de las personas alrededor del mundo.

¿Qué países son evaluados?

En el último informe, realizado en 2012, se han evaluado 65 países: los países asociados y los 34 países miembros de la OCDE

¿Cada cuánto se realiza?

Cada tres años, desde 2000. La última evaluación es la del año 2012. Su carácter periódico permite evidenciar las tendencias de los resultados en el tiempo.

¿Cuál es su objetivo?

El diseño de instrumentos que permitan comparaciones sólidas de la eficacia de los sistemas educativos.

¿En qué consiste el informe?

- Mediciones externas que indican cuál es la situación de un país y su sistema educativo respecto de los demás países participantes y en relación a estándares internacionales consensuados.

- Entrega de información que permite diseñar y evaluar políticas educativas, especialmente en el aspecto curricular.

- Aporte de datos estadísticos y comparativos sobre aspectos como el gasto en Educación Pública por alumno, los sueldos de profesores, etc.

Todo ello permite a cada uno de los países evaluados ampliar la mirada y contextualizar su realidad a nivel global, así como participar en conjunto con los sistemas más actualizados de medición de aprendizajes y también de análisis de factores de contexto, asociados al logro educativo. No obstante, también existen críticas sobre el método estadístico, la metodología de la prueba o la falta de conclusiones en cuanto a las causas de las diferencias entre países.

¿Qué se evalúa?

Las áreas de matemáticas, lectura y ciencias en estudiantes de 15 años. Los responsables del estudio declaran que su objetivo no es descubrir si los alumnos se saben los contenidos de las asignaturas o las áreas de estudio, sino evaluar lo que saben hacer con lo que han aprendido, es decir, lo que han llamado destrezas en lectura, matemáticas y ciencias.

Además del informe trienal ¿de qué más se ocupa el programa PISA?

El programa atiende al contexto global de la educación, contemplando aspectos sociales, económicos, familiares… La publicación PISA in Focus aporta mensualmente una serie de notas orientadas a las políticas de educación, en las que se tocan temas como la inmigración, el medio ambiente, las actividades extraescolares…

Resultados para España.

Si quieres, puedes tener acceso al texto completo del Informe PISA 2012. Además, la OCDE emite una nota para cada país con las principales conclusiones extraídas de los resultados obtenidos. Esta es la correspondiente a España, en la que como primera conclusión señala que el rendimiento medio está por debajo del promedio y no mejora a pesar de haber incrementado en un 35% el gasto en educación desde 2003 y de los numerosos esfuerzos de reforma. También te ofrecemos el dossier que, con esos datos, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa presentó el 3 de diciembre de 2013.

Según los resultados obtenidos en el informe, el sistema educativo español es caro y de poca calidad, mal planteado, mal gestionado y falto de motivación. Lo cierto es que la educación que una sociedad da a sus miembros es la consecuencia y a la vez la causa de la propia sociedad. Parece que falta concentración, profundidad, interés y sentido crítico.

Por motivos de afinidad, desde el blog nos vamos a fijar en una de las destrezas evaluadas en el informe: la comprensión lectora.

¿Qué valoración ha obtenido España en comprensión lectora?

La puntuación media en comprensión lectora de los estudiantes españoles es 8 puntos inferior al promedio de los países de la OCDE, lo que supone una diferencia estadísticamente significativa. España ocupa el puesto 23 en el listado ordenado de los 34 países de la OCDE. pero es el número 12 por la cola del listado ordenado de los 65 países evaluados en el informe.

¿Qué es la comprensión lectora?

Es un proceso más complejo que el de identificar las palabras y sus significados: es la capacidad para entender lo que se lee, tanto en referencia al significado de las palabras que forman un texto, como con respecto a la comprensión global del texto mismo. En la comprensión del texto se dan diferentes niveles de profundidad:

- 1. comprensión literal, donde se recupera la información explícitamente planteada en el

texto y se la reorganiza mediante clasificaciones, resúmenes y síntesis (aunque sea mentalmente).

texto y se la reorganiza mediante clasificaciones, resúmenes y síntesis (aunque sea mentalmente). - 2. comprensión inferencial, que permite, utilizando los datos explicitados en el texto, más las experiencias personales y la intuición, realizar conjeturas o hipótesis.

- 3. comprensión crítica , mediante la cual se emiten juicios valorativos.

- 4. comprensión apreciativa, que representa la respuesta emocional o estética a lo leído

- 5. comprensión creadora , que incluye todas las creaciones personales o grupales a partir de la lectura del texto.

Comprender correctamente un texto nos permite extraer toda la información del mismo, pero a la vez pone en juego nuestra formación personal, nuestros conocimientos previos y activa nuestro sentido crítico. Es por ello que cada vez es más frecuente que los aspirantes a un puesto de trabajo encuentren, en su proceso de selección, pruebas psicotécnicas de comprensión lectora: es necesario extraer los conceptos relevantes, deducir las ideas sugeridas, aportar nuestros estudios y experiencias, reflexionar sobre ello para relacionarlo todo, y obtener las conclusiones acertadas en el breve tiempo marcado para la prueba.

Fácil ¿no?

¿Pasarías la prueba de PISA?

El portal leer.es, dependiente del MInisterio de Educación, te ofrece la oportunidad de que realices una Prueba Práctica de Lectura PISA. En la página encontrarás los textos, las preguntas alusivas al mismo y las indicaciones para la navegación. Corresponden al año 2009.

También te dejamos (esta vez con trampa, porque trae señaladas las respuestas correctas) el texto completo de «La lectura en PISA. 2000, 2003 y 2006. Marco y pruebas de la evaluación» con los items de las lecturas correspondientes a las pruebas de esos años.

A leer se aprende leyendo.