UNA NOCHE DE INVIERNO ES UNA CASA

Para Almudena Mora

I

Al entrar se comprobó mi más triste sospecha: ahí hacía un frío de ésos ancestrales, que me dobló la espina dorsal y me obligó a apoyarme sobre una de las desconchadas paredes. Aquel lugar era inmenso, sí, muy grande, pero inmundo, parecido a una piel que con el tiempo se desgaja y va dejando su rastro por cualquier parte. Y ese olor, que nunca logré erradicar, entre dulzón y amargo, parecido a la descomposición de una vaca que por el camino algún incauto golpeó y dejó morir. Esa casa agonizaba y necesitaba sangre fresca para seguir viviendo, ahora me parece más claro, pero en ese entonces…

La señora que nos mostró la casa tampoco me resultó agradable, me miraba con desconfianza, cuando lo hacía, y sólo se dirigía a Enrique. Eso no me importó nada, pues mientras ellos hablaban de precios y de arreglos necesarios, más bien urgentes, yo comencé a pasear por el lugar. Todo iba de horrible a horroroso, pero no fue suficiente hasta que llegué al baño y vi aquel desastre lleno de hongos, de humedad y suciedad. Para colmo me habían dicho que alguien había habitado esa casa, una pareja, como nosotros. Ah no, me dije, como nosotros no. ¿Quién puede vivir así? Aquello era un chiquero. Pero, ¿quién puede resistirse a un jardín? ¿A un inmenso jardín en medio de una ciudad tumultuosa? Todos, menos yo, y accedí a rentar esa casa invierno —jamás deje de sentir frío mientras estuve dentro de ella—, porque cuando vi el jardín caí en el hechizo, y pagué un tributo muy caro por ceder cuando la intuición manda otra cosa, por querer tener un paraíso donde se sabe que sólo puede habitar la miseria, porque no hay jardín de las delicias ni parque encantado que no cobre precio.

II

Después de unas negociaciones muy duras, llegamos a un buen precio con la casera y nos dio las llaves. Así, pudimos comenzar a disfrutar de aquel paraíso de mugre y desolación, junto a tres albañiles, dos carpinteros (antes cantantes de un bar), un fontanero y un electricista que parecía ser el único que portaba un poco de compostura, pues no dejaba de repetir: «Esta casa es un desastre, ni tirándola una y otra vez será habitable». Ya llevaba dos semanas intentando que los interruptores respondieran al lugar donde se requería luz, y no que hicieran lo que les viniera en gana. Le había sacado a las paredes todos los alambres, que yacían como venas por cualquier lado, como anacondas silenciosas carcomidas por los años, insólito resultaba ver aquel espectáculo de metros y metros de cables blancos, azules, rojos, entreverados unos con otros, enloqueciendo la mente de aquel electricista que no podía ponerle orden a ese cuerpo. Logró, por lo menos, que algunos interruptores sí funcionaran, otros tuvo que clausurarlos y quedaron como falsos apagadores, de manera que puso nuevos para suplir a los viejos, y como es natural, en esa casa loca y fría, a veces funcionaban hasta los clausurados.

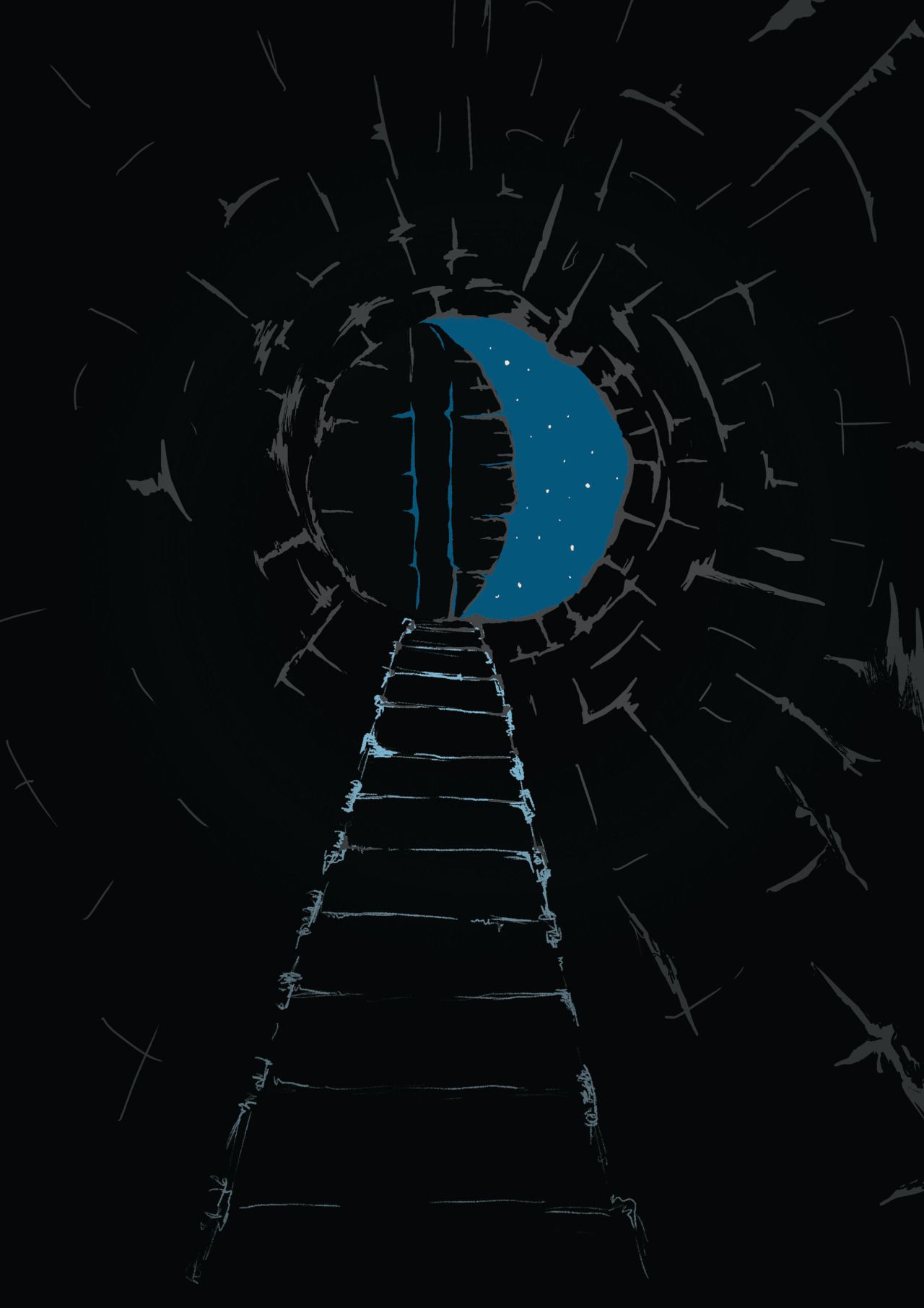

Total, no se pudo lograr que un solo apagador hiciera lo que debe hacer un interruptor: prender la luz, apagar la luz. Incluso por las noches un pequeño recital de clicks se escuchaba cuando llegábamos intentando encender la luz, y sólo conseguíamos ecos, destellos que se iluminaban en distintas zonas. Corríamos, entonces, tras la luz, para atraparla en donde menos la imagináramos (pues una vez capturada con la mano puesta en el interruptor, los demás prendían y la luz se distribuía por las habitaciones). Eso ocurría sólo cuando Enrique y yo llegábamos juntos, o cuando yo entraba sola a la casa, a él nunca le pasó. «Yo creo que tú tienes un problema con lo eléctrico, debes de tener mal los polos o de plano eres un pésimo catalizador, o algo así. Recuerda que a todo el mundo le das toques». Con eso quedó claro quién era el motivo del desorden de iluminación, no se pudo buscar más respuestas, ¿para qué?, ya había culpable.

Los albañiles, por su cuenta, tenían sus dudas sobre la «vibra» de la casona. Ellos habían calculado su edad, unos setenta años, quizá más, bastante venida a menos por mal mantenimiento, lo que la hacía una achacosa, además de una impertinente, una incomprendida que cree que nadie la merece. Esto último ocasiona su terrible ira, y pues a destrozar a los inquilinos a como dé lugar. Ellos lo sabían por su amplia experiencia en parchar residencias en mal estado, y en verdad que lo sabían, pues las reparaciones resultaron sólo parches aquí y allá para dar la impresión de habitable. Por si fuera poco, me hicieron advertir un detalle curioso: dentro de cada closet de la casa había una imagen de una Virgen María.«A lo mejor hay fantasmas», dijeron, y «esto es una precaución, un detente para los aparecidos, para su maldad», y esa frase me hizo reír de nervios, lo que me faltaba, gente muerta deambulando por los pasillos. Le comenté a Enrique sobre aquella peculiar afición de los antiguos inquilinos a pegar vírgenes en el interior de los armarios, a lo que él respondió: «No vas a creer que aquí espantan, digo, eso es cosa de ignorantes y de mujeres». Esto último me enfureció, claro, en realidad me percaté de que yo era la muerta viviente, y que Enrique no estaba lejos de ser lo mismo, desde hacía tiempo ya no vivíamos el uno para el otro, y yo venía a encarnar todas las respuestas a los problemas.

En fin, el fontanero se esforzaba, ya no en que tuviéramos agua caliente (en la cocina nunca se consiguió ese milagro), sino en que por lo menos saliera agua de las ya cascadas tuberías: «Si quiere le meto presión a la cañería, pero si truena es su problema». Y lo fue, tuvimos que cambiar varios metros de tubos y aún así sólo se logró que salieran unos miserables chorros de agua en la cocina y en el único baño, pues había seis habitaciones, una estancia, un recibidor, dos patios, un jardín, y sólo un raquítico baño. ¡Ah, los carpinteros! No paraban de cantar y de hacer suyo todo el recinto, llevaban como tres semanas tratando de remachar, encuadrar y pintar las puertas, y como se encariñaron con un viejo librero empotrado en la pared, le dedicaban varias horas al día para dejarlo con la dignidad de su origen. Y yo, por Dios, ya quería que se largara todo el mundo. Necesitaba estar un minuto en paz y tranquila, sin la culpa de ser la respuesta de todos los males. «Pero querías tu jardincito, tu paraíso en medio de todo este tumulto de seres de ciudad», me repetía como un aliciente para aguantar la siguiente embestida de la casa.

Como pude fui sorteando todas estas desventuras, porque Enrique parecía revivir cada vez que iba a la casa para mirar los avances (lentos, muy lentos), sólo él parecía recibir la energía positiva del lugar, pues los demás acabábamos exhaustos, como salidos de las catacumbas. «En un par de semanas podremos venirnos a vivir ya aquí». ¿Pero de qué planeta? Debí preguntarle, pues aquello parecía trabajo de meses. Empeñada en hacerlo feliz, me apliqué por completo a terminar los arreglos. Si no hubiera sido por los ecos de otros días, de otros años donde habíamos sido una pareja feliz, vagando por ahí, no hubiese podido darle más energía a la casa, pues ese lugar terminó de impedir que yo encontrara mi sitio donde definitivamente ya no lo tenía.

III

El ingeniero encargado de la obra era un inútil. Con su pasito de señorito venido a menos y su ineptitud logró desquiciar mis mejores intenciones de instruirlo en el arte de hacer bien las cosas. Me cobró por adelantado el baño, y lo que debió haber sido una tarea de una semana se prolongó a tres. De nada sirvió que lo amedrentara, ni que le gritara (por alguna extraña razón, esa casa me había vuelto agresiva y había sacado lo peor de mí), y el baño no estuvo hasta dos días antes de mudarnos a la casa. Cuando lo vimos terminado, quedamos atónitos: se veía igual, sólo que ahora con todo nuevo, pero la impresión era la misma, la de un cuarto de baño viejo e inmundo. No se hizo esperar la reacción de Enrique, quien me acusó de inepta (por Dios, si no había estudiado ingeniería, ni contratado al personal, ni escogido los aditamentos del baño; la casera eligió todo). «Tanto dinero para esto», le oí decir. «A ver cómo lo arreglas ahora, además la taza del excusado está chueca». Efectivamente, y se quedó así, pues por más esfuerzos que se hicieron por enderezarla, nunca se pudo. Tuvimos que aprender a hacer nuestras más íntimas necesidades de ladito (igual que él y yo a no decirnos más las cosas y a tolerarnos mutuamente de ladito), e instruir a las visitas cuando alguien osaba ir a vernos (Enrique se volvió celoso de su espacio y permitía a muy pocos visitarnos), sobre la manera de apoyarse para evitar accidentes.

Y cuando ya pensaba que aquella casa iba de peor a menos despreciable, me levanta Enrique exaltado para decirme que de las paredes del cuarto de baño manaba agua… y ¡caliente! ¿Cómo era posible? De la regadera apenas y un miserable chorrito de agua se asomaba de vez en vez, y tibia, pues el calentador hacía lo que le veía en gana. Ah, y cuidado con moverle un centímetro la temperatura, pues entonces se apagaba y a llamar a un técnico, ya que nosotros no éramos dignos de tocar a su majestad, y si lo hacíamos acabamos llenos de tizne y con las pestañas y las cejas quemadas. Así de sensible era todo en ese lugar, incluyéndonos claro, pues ahora a cada momento se suscitaba una pelea por el más mínimo motivo.

Ese día no fue la excepción: «Ya ves», me dijo, «¿por qué te hice caso y dejé que te empecinaras en tener este cascarón de hogar?». ¿Qué?, pero si el aferrado a este frío lugar era él. Por no discutir más me paré de la cama para revisar el desperfecto —de alguna manera yo ya era una ingeniera—, y descubrí que la fuga provenía de la azotea, donde, para no variar, se había estancado el agua y filtrado por las viejas paredes. Recuerdo que esa vez me senté en el baño chueco y comencé a llorar. Yo también emanaba agua tibia por mis mejillas; por primera vez, esa casa y yo compartíamos una misma sensación.

IV

La verdad, el jardín me entusiasmaba mucho. Era el único espacio donde no se respiraba lo irreparable, así lo veía yo. El sol daba de lleno, y aunque aquello era una jungla con la más extraña variedad de plantas conviviendo juntas, me propuse reformarlo, reconstruirlo. La faena fue demoledora: quitar primero toda la hierba mala, que resultó la única que podía vivir ahí, pues el pasto que pusimos tardó muchas semanas en prender, y eso gracias al jardinero, quien casi iba a diario a quitar las yerbas caprichosas. Cuando por fin aquello parecía ir tomando forma, ¿cómo la casa iba dejarme disfrutar un momento aquel espacio?, apareció una plaga de alacranes, otra de gusanos azotadores, los más negros y peludos jamás vistos, y una comunidad de hormigas gigantes, rojas y ponzoñosas, que se encargaron de comerse las nuevas plantas y de mermar las ya existentes.

Enrique, ya medio enloquecido y obsesionado con la casona, llamó a los fumigadores, pero como él era sensible a los productos que se iban a utilizar, me dejó encargada de la tarea de supervisar el buen empleo de los insecticidas y la vigilancia del cascarón que yo me empeñaba en mantener (proyección suya, él era el aferrado a ese pedazo de problemas). No hay que mencionar que, por supuesto, exterminaron la invasión de insectos, pero se murieron casi todas las plantas que sembré (sí, sobrevivieron las antiguas), y yo quedé intoxicada de la casa, de Enrique y de mi vida hasta ese entonces.

V

El jardín, que había resultado la única atracción para mí de aquel lugar, se convirtió en mi peor pesadilla. Cierto día, ya ni recuerdo cuánto tiempo llevaba ahí, mientras regaba el pasto para que no se secara y lograra superar a la mala hierba, comencé a oír llantos. Al principio eran muy tenues, como si un niño pequeño llorara allá detrás de los árboles, o más lejos aún, detrás de cualquier casa. Cerré la llave del agua y traté de percibir de dónde podría venir aquel sonido. Recorrí todo el jardín hasta llegar a una habitación semiderruida que existía al fondo de éste. El ruido se escuchaba más fuerte ahí. Como pude, abrí la puerta, obstruida por el moho, las telarañas y la tierra acumulada ahí por años (esa parte de la casa todavía no era reconstruida). Y ¡zas!, me saltan una media docena de gatos, que si no me mataron del susto fue por lo repentino de su aparición. ¡Por Dios! Estaba invadida de felinos, que además parecían estar sarnosos, llenos de pulgas y con rabia. Después comprobé que no parecían; lo estaban. Enrique, no pudo ayudarme en la tarea de desalojo animal, ya que su alergia al pelo gatuno era casi mortal para su cuerpo. Y como yo, seguramente, nací inmune a cuanto hay en el planeta, incluidos los ataques felinos, me lancé de lleno a erradicar esa plaga, bastante más grande y peligrosa que cualquier alacrán güero.

Me sugirieron ponerles veneno, pero no resultó. Luego tapié con cartones las entradas al cuartucho del fondo, les importó poco, se asentaron fuera de él. Rocié con una sustancia el pasto para que no pudieran echarse sobre la hierba, nada, se treparon a los árboles. Total, tuve que llamar a un viejito, de esos que se hacen míticos por sacar de tu casa lo que sea, y logró, cual pepenador, atrapar a cuatro de ellos, tres gatas (dos preñadas) y un gato. Los otros escaparon. Antes de irse, con su costal lleno de gatos, medio arañado, y con un montón de dinero que me sacó, me dijo: «Volverán». Y volvieron.

No hubo más remedio que acostumbrarse al concierto en gato menor para noctámbulos de casas frías como invierno.

VI

Cuatro meses después de pintada la casa, la humedad reapareció. Era una humedad gloriosa, de esas que florean toda la construcción de manera caprichosa, de esas que pueden pasarse la vida haciéndonos la vida imposible: el salitre. Y otra vez a luchar con la adversidad, ya como costumbre, desde que me había mudado a la casona. En cierto modo, yo era una especie de gladiadora a la que sacan al ruedo a enfrentar una jauría de tigres malhumorados, hambreados y mal dormidos, que debe mantenerse viva, y de paso tener contento al césar: Enrique, quien, curiosamente, alérgico a la humedad, parecía no tener ningún achaque frente a ésta, salvo la molestia de ver como se abrían las flores blancas en las paredes recién pintadas.

Como quiera, aprendí a resanar y retocar con pintura. Salía un poco de salitre aquí y yo corría a evitar que aquello se extendiera más, hasta que apareció esa mancha amarillenta en una esquina de la casa en lo más alto del techo. Como no era salitre, sino humedad de la más vil y mala, tuve que hacer una profunda investigación en la azotea para dar con la cañería (rota seguramente) que estaba provocando esa aparición inesperada. Conseguí dar con la falla, era un bajante obstruido, lo limpié y listo. Un poco de pintura y ya. Pues no, en esa casa nada era así de sencillo y fácil, ¡qué va!, ahí, lo bizarro era cosa de rutina. Y la mancha amarilla, como si fuera una ameba mutante, se deslizó y se colocó justo a un lado de donde había yo pintado. «Mira, mira, no pintaste bien. La mancha sigue ahí». La voz de Enrique ya comenzaba a sonarme como la de un jefe impertinente, diminuto e inútil que sólo sabe gritar para sentirse a gusto. Volví a pintar, y al día siguiente la mancha se había desplazado otra vez. ¿No estaré volviéndome esquizofrénica? ¿No estará Enrique volviéndose esquizoide? ¿No nos estaremos volviendo locos aquí? Yo había desaparecido esa mancha, lo juro. Bueno, quizá el cansancio me hizo suponer que la cubrí bien y no fue así, en fin, volví a pintar. Sí, al día siguiente reapareció triunfante y feliz. «Ah no, ahora la mato». Y en un acto titánico, de esos que la desesperación suele llamar valentía heroica, pinté todo el techo. Nada, la mancha volvió a salir ahora sobre una pared lateral de la sala. Ya no era cuestión de heroicidad, ya era cuestión de salud mental, tenía que aceptarlo, la casa no me quería y haría hasta lo imposible por acabar con mi paciencia, mi vida y mi cordura. Como un deber a mí misma, a nadie más, me dispuse a abandonarla.

VII

«¡O la casa o yo!», le grité a Enrique. Pues la casa, por supuesto. Él se quedó con ella y yo hice mi maleta. Recuerdo que antes de irme quise echar un último vistazo al lugar. Lo recorrí todo: el inmundo baño; la cocina donde casi pierdo el cóccix, pues por alguna razón que sólo la dimensión desconocida sabe, el piso siempre estaba como lleno de grasa; la sala, que era propiedad inequívoca de la mancha trashumante; la recámara, donde escuché un sinfín de conciertos para gatos, y donde se acabó lo que se daba en mi relación con Enrique; el jardín, que ahora estaba más verde y más bonito que nunca.

Ahí me quedé un rato mirando cómo por lo menos ese esfuerzo había, literalmente, dado frutos, pues los árboles frutales comenzaban a llenarse de flores.

Entonces, por un instante, pensé «¿Y si me quedo? Si hago un último esfuerzo y trato de recuperar lo que aquí se ha perdido…». Y ¡zas!, que se revienta el tinaco y sale disparado el tapón que lo cubría como un torpedo asesino, que fue a retumbar a una de las paredes de jardín haciendo que se cayera un trozo considerable de muro. De no haber sido porque el agua que emanó de golpe me tiró al suelo, estaría ahora en otra parte, si es que hay otra después de la muerte. Mojada y todo, ya no quise ni cambiarme la ropa, tomé mi maleta y salí de ahí presurosa. Enrique no estaba, se había ido a buscar a quién sabe quién, seguramente a un reemplazo de ingeniera que le volviera a atender la casa. Antes de salir, cerré bien, no deseaba que un pedazo de frío me siguiera a donde fuera, y aventé las llaves por la ventana. Crucé la calle y un hombre no muy mayor vestido de blanco me sonrió a medias, se quitó el sombrero cuando pasé a su lado y me dijo: «¿Expulsada del paraíso? No se agobie, pase por aquí, y vayamos por allá que hace un sol maravilloso». Extrañada, acepté el consejo y me alejé con él sonriendo, mientras la luz desvanecía lo que dejé al dar la espalda. «Ah, y es mejor que deje su equipaje».

Cecilia Eudave

Registro de Imposibles (2da.edición, 2006)

Según detallan desde la organización, se trata de unas jornadas de interés y actualidad, dirigidas tanto a la comunidad universitaria como a la sociedad leonesa en general. La matrícula es gratuita, y la inscripción ha de realizarse a través del siguiente

Según detallan desde la organización, se trata de unas jornadas de interés y actualidad, dirigidas tanto a la comunidad universitaria como a la sociedad leonesa en general. La matrícula es gratuita, y la inscripción ha de realizarse a través del siguiente

Sé que Ana está convencida de que este es un libro triste. Sin embargo, mis lecturas de sus poemas me han revelado que, por cada verso dedicado al desgarro, hay uno a la enmienda. Por cada lamento por quien ya no está, hay un elogio a quien sigue aquí. A cada tormenta le corresponde un anticiclón. En los momentos más oscuros, todos podemos llegar a olvidar los pequeños instantes de luz de los que se compone la existencia, y recordarlos no es una tarea nada fácil. Ana necesitó años, amigos, poemas, canciones y un arsenal de paciencia para hacerlo. Gracias a este logro, ha conseguido componer un libro que rinde honor a más de una vida.

Sé que Ana está convencida de que este es un libro triste. Sin embargo, mis lecturas de sus poemas me han revelado que, por cada verso dedicado al desgarro, hay uno a la enmienda. Por cada lamento por quien ya no está, hay un elogio a quien sigue aquí. A cada tormenta le corresponde un anticiclón. En los momentos más oscuros, todos podemos llegar a olvidar los pequeños instantes de luz de los que se compone la existencia, y recordarlos no es una tarea nada fácil. Ana necesitó años, amigos, poemas, canciones y un arsenal de paciencia para hacerlo. Gracias a este logro, ha conseguido componer un libro que rinde honor a más de una vida.

Nuestra segunda elección es la obra “La Gran Transformación”, de

Nuestra segunda elección es la obra “La Gran Transformación”, de